Warum die Baustelleneinrichtung mehr ist als nur ein Zaun

Bevor der erste Stein auf dem Grundstück liegt, muss schon alles bereit sein: der Zaun, die Wege, die Lagerplätze, die Sicherheit. Viele Privatbauherren denken, die Baustelleneinrichtung ist nur ein formales Pflichtprogramm - ein Zaun, ein Container, ein Stromkabel. Doch das ist ein gefährlicher Irrtum. Die Baustelleneinrichtung ist kein Nebenschauplatz, sie ist das Fundament für eine sichere, reibungslose und rechtssichere Baustelle. Und sie liegt vollständig in Ihrer Verantwortung - egal, ob Sie einen Bauunternehmer beauftragen oder am Wochenende selbst mit anpacken.

Die Baustellenverordnung (BaustellV) vom 14. Februar 1997 legt klar fest: Als Bauherr tragen Sie die primäre Verantwortung. Das bedeutet: Sie sind rechtlich haftbar, wenn jemand auf Ihrer Baustelle stürzt, sich verletzt oder ein Kind durch einen ungesicherten Bereich verletzt wird. Selbst wenn die Baufirma alles macht, bleibt die Aufsichtspflicht bei Ihnen. Das ist kein theoretisches Risiko. Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) wurden im Jahr 2023 über 78 % aller Bußgelder wegen unzureichender Absicherung verhängt. Die Strafen reichen von 200 bis 5.000 Euro - und das nur für einen einzigen Verstoß.

Was gehört zur Baustelleneinrichtung - die drei Säulen

Es gibt drei zentrale Bereiche, die nicht verhandelbar sind: Schutz, Lager und Wege. Ohne diese drei funktioniert keine Baustelle legal und sicher.

Schutz: Der Zaun ist kein Luxus

Ein Bauzaun ist nicht nur ein Schild: „Betreten verboten“. Er ist eine rechtlich verpflichtende Absicherung. Die Höhe variiert je nach Bundesland: In Bayern müssen Zäune mindestens 2,20 Meter hoch sein, in Berlin reichen 1,80 Meter. Die meisten Landesbauordnungen verlangen zudem, dass der Zaun stabil, undurchdringlich und ohne Lücken ist. Warnschilder allein reichen nicht. Ein Schild, das nur „Achtung Baustelle“ steht, ist rechtlich wertlos, wenn kein physischer Schutz da ist.

Und ja - Sie brauchen eine Genehmigung. Der Bauzaun ist genehmigungspflichtig. Den Antrag stellen Sie beim örtlichen Bauamt. Viele Bauherren vergessen das und bauen erst los, dann kommt der Bescheid: „Zaun abreißen“. Das kostet Zeit, Geld und Nerven. Ein Beispiel: Ein Bauherr aus Köln baute seinen Zaun ohne Genehmigung - zwei Wochen später musste er ihn komplett entfernen und neu anbringen. Die Folge: Eine Verzögerung von drei Wochen, 800 Euro Zusatzkosten.

Lager: Wo bleibt das Material?

Die Baustoffe müssen an einem sicheren, trockenen und zugänglichen Ort gelagert werden. Das ist nicht nur eine Frage der Ordnung, sondern der Sicherheit. Holz, Zement, Glas, Metall - jedes Material hat seine eigenen Anforderungen. Holz darf nicht auf nassem Boden liegen, sonst faulst es. Zement muss trocken bleiben, sonst wird er unbrauchbar. Glas und Fliesen brauchen eine flache, stabile Unterlage, sonst brechen sie.

Ein häufiger Fehler: Lagerung direkt an der Grundstücksgrenze. Nachbarn beschweren sich, wenn Sie den gesamten Vorgarten als Baustofflager nutzen. Die Folge: Streit, Anzeigen, sogar gerichtliche Auseinandersetzungen. Laut einer Umfrage des Deutschen Mieterbundes hatten 28 % der Privatbauherren Probleme mit Nachbarn wegen falscher Lagerplatzwahl. Lösung? Planen Sie den Lagerplatz im Baustelleneinrichtungsplan ein - und halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze. Falls Platz knapp ist: Beantragen Sie eine Sondernutzungserlaubnis beim Straßenverkehrsamt. Aber Vorsicht: 68 % der Anträge werden beim ersten Mal abgelehnt, meist wegen ungenauer Angabe der Fläche. Geben Sie die genaue Länge, Breite und Position an - nicht „etwa da“.

Wege: Der Schlüssel zur Sicherheit

Flucht- und Rettungswege sind kein Bonus, sondern Pflicht. Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) schreibt vor: Jede Baustelle muss mindestens zwei sichere Ausgänge haben, die jederzeit frei zugänglich sind. Das gilt auch für den Wochenendhelfer, der nur zwei Stunden arbeitet. Die Wege müssen breit genug sein - mindestens 1,20 Meter - und frei von Hindernissen. Kein Kabel, kein Container, kein Schubkarren darf den Weg blockieren.

Und die Zufahrt? Auch das ist Teil der Wegeplanung. Baufahrzeuge wie Lkw, Kran oder Betonmischer brauchen Platz. Wenn Ihr Grundstück nur 10 Meter breit ist und die Straße nur 5 Meter, dann brauchen Sie eine Sondernutzungserlaubnis für die Straße. Ohne diese darf kein Lkw auf die Straße fahren. Viele Bauherren denken: „Ich hole das Material mit meinem Auto.“ Doch wenn der Betonlaster kommt, ist das nicht mehr möglich. Planen Sie die Zufahrt im Voraus - mit einem Abstand von mindestens 4 Metern zur Straße, um den Verkehr nicht zu gefährden.

Rechtliche Fallstricke - was viele Privatbauer falsch machen

Der größte Irrtum: „Ich habe einen Bauunternehmer, also ist er für alles verantwortlich.“ Falsch. Der Bauunternehmer ist verantwortlich für die Ausführung der Arbeiten - aber nicht für die allgemeine Sicherheit der Baustelle. Wenn Sie am Samstag mit Freunden Beton rühren, sind Sie der Verantwortliche. Die Baufirma hat keine Aufsichtspflicht außerhalb ihrer Arbeitszeiten. Das ist kein theoretisches Detail - das hat schon vor Gericht entschieden.

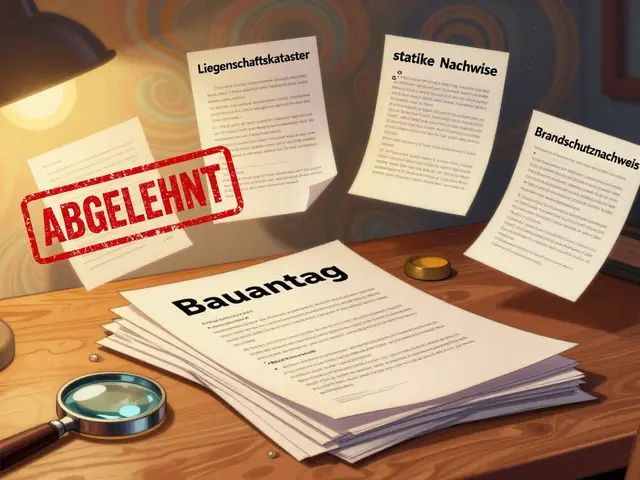

Ein weiterer Fehler: Keine Dokumentation. Wer keine Fotos, keine Pläne, keine Genehmigungsbescheide aufbewahrt, hat im Ernstfall keine Chance. Wenn jemand stürzt und behauptet, die Baustelle sei unsicher, müssen Sie beweisen, dass alles ordnungsgemäß geregelt war. Ohne Dokumente sind Sie verloren. Machen Sie ein einfaches Heft: Fotos vom Zaun, Kopien der Genehmigungen, Notizen zu Lagerplätzen. Es braucht keine Expertenkenntnisse - nur Konsistenz.

Kosten - wie viel kostet die Baustelleneinrichtung wirklich?

Die Kosten variieren stark, je nach Größe Ihres Grundstücks und den Anforderungen Ihres Bundeslandes. Im Durchschnitt liegen sie zwischen 800 und 3.500 Euro. Das beinhaltet:

- Bauzaun mit Befestigung: 400-1.200 €

- Genehmigungsgebühren (Bauamt): 150-400 €

- Sondernutzungserlaubnis (Straße): 120-350 €

- Luftfahrthindernisgenehmigung (bei Kran): 200-500 €

- Baustelleneinrichtungsplan (Vermessung): 300-800 €

- Sanitäranlagen, Erste-Hilfe-Kasten, Baustromanschluss: 200-600 €

Einige Bauherren glauben, sie könnten sparen, indem sie alles selbst machen. Doch das ist oft teurer. Wer den Baustelleneinrichtungsplan selbst erstellt, riskiert Fehler, die zu Genehmigungsverzögerungen führen. Ein Vermesser kostet 500 Euro - aber spart Ihnen Wochen und mögliche Bußgelder. Laut einer Analyse von compa.co gaben 72 % der Bauherren an, die Kosten unterschätzt zu haben. Die meisten haben nur an den Zaun gedacht - nicht an die Genehmigungen, die Sanitäranlagen oder die Dokumentation.

Was tun, wenn Sie unsicher sind?

Sie sind kein Baurechtler. Sie sind kein Architekt. Sie sind ein Privatmann, der ein Haus bauen will. Das ist völlig normal. Die beste Lösung: Beauftragen Sie ein erfahrenes Bauunternehmen mit der kompletten Baustelleneinrichtung. Viele seriöse Firmen bieten das als Paket an - inklusive Anträge, Planung, Genehmigungen, Lagerung, Zufahrten. Sie zahlen dafür mehr, aber Sie bekommen Sicherheit, Zeit und Haftungsschutz.

Frage Sie beim Gespräch mit dem Bauunternehmer direkt: „Wer übernimmt die Baustelleneinrichtung? Wer stellt den Baustelleneinrichtungsplan auf? Wer beantragt die Genehmigungen? Wer ist verantwortlich, wenn am Samstag jemand stürzt?“ Wenn der Antworter zögert oder sagt „das machen wir nicht“, suchen Sie weiter. Ein professioneller Bauunternehmer wird das als Standard anbieten - und es auch schriftlich festhalten.

Die Zukunft: Digitalisierung und mehr Verantwortung

Seit 2023 müssen Sie eine „Unterrichtung zu den Umständen auf dem Gelände“ an den Arbeitgeber übermitteln - das ist eine neue Pflicht. Sie müssen also nicht nur die Baustelle einrichten, sondern auch dokumentieren, wer wo arbeitet. Die Digitalisierung hilft: In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen können Sie Sondernutzungserlaubnisse jetzt online beantragen. Das spart Zeit. Die BAuA arbeitet an einer neuen Leitlinie, die speziell auf Privatbauten mit ehrenamtlichen Helfern eingeht. Das zeigt: Die Gesetze werden nicht einfacher - sie werden präziser.

Ein Trend ist klar: Immer mehr Architekten empfehlen Bauherren, die gesamte Baustelleneinrichtung an das Bauunternehmen zu delegieren. 87 % der befragten Architekten sagen, das minimiert das Haftungsrisiko. Sie tun das nicht, weil sie die Bauherren nicht mögen - sie tun es, weil sie wissen, wie komplex das alles ist. Und weil sie wissen: Wer die Baustelleneinrichtung falsch macht, riskiert nicht nur Geld - er riskiert Leben.

Kommentare

Schaeffer Allyn November 18, 2025

Ich hab letztes Jahr meinen Zaun ohne Genehmigung gebaut – zwei Wochen später kam der Brief: „Abreißen oder Strafe“. Hab dann 800 Euro hingeblättert und drei Wochen gewartet. Warum macht man das nicht gleich richtig? 😅

Max Mustermann November 18, 2025

Die ganze Baustelleneinrichtung ist nur ein Trick der Behörden, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wer hat eigentlich entschieden, dass Zäune 2,20 Meter hoch sein müssen? Ein Komitee aus Beamten, die noch nie einen Schubkarren geschoben haben. Und die Sondernutzungserlaubnis? Das ist nur der Anfang – bald müssen wir für Luft, Sonne und Wind auch eine Genehmigung haben. 🤡

georg hsieh November 20, 2025

Ich find’s super, dass du das so klar aufschreibst. Als ich letztes Jahr mein Dachgeschoss ausgebaut hab, hab ich auch gedacht: „Na, ein Zaun, ein Stromkabel – fertig.“ Bis mein Nachbar mich wegen des Holzlagers angezeigt hat. Dann hab ich mir einen Profi geholt – 500 Euro für den Plan, aber keine Stresswochen, keine Strafen, keine Nachbarn, die mir vorwürfe machen. Einfach nur: „Alles klar, danke.“ Das Geld war die beste Investition. Wer’s nicht glaubt – fragt mal einen, der schon mal eine Baustelle ohne Plan gemacht hat. 😊

Désirée Schabl November 20, 2025

Es ist beunruhigend, wie wenig Privatbauherren die rechtlichen Grundlagen verstehen. Die BaustellV ist kein Vorschlag, sondern ein zwingendes Gesetz. Wer hier spart, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte – und verletzt damit die elementaren Prinzipien der Fürsorgepflicht. Eine solche Haltung ist nicht nur fahrlässig, sondern moralisch verwerflich. Ich rate jedem, sich vorab mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen – und nicht erst, wenn es zu spät ist.