Was ist Erbbaurecht und warum ist die Bewertung so kompliziert?

Beim Erbbaurecht kaufen Sie nicht das Grundstück, sondern nur das Recht, darauf ein Haus zu bauen und zu bewohnen. Der Boden bleibt im Besitz des Erbbaurechtsgebers - das kann eine Kommune, eine Kirche oder eine Stiftung sein. Sie zahlen dafür jährlich einen Erbbauzins, aber sparen sich die hohen Kosten für den Boden. Das klingt attraktiv, besonders in teuren Städten wie München oder Berlin. Doch die Bewertung ist nicht wie bei einer normalen Immobilie. Hier zählt vor allem: Restlaufzeit und Erbbauzins.

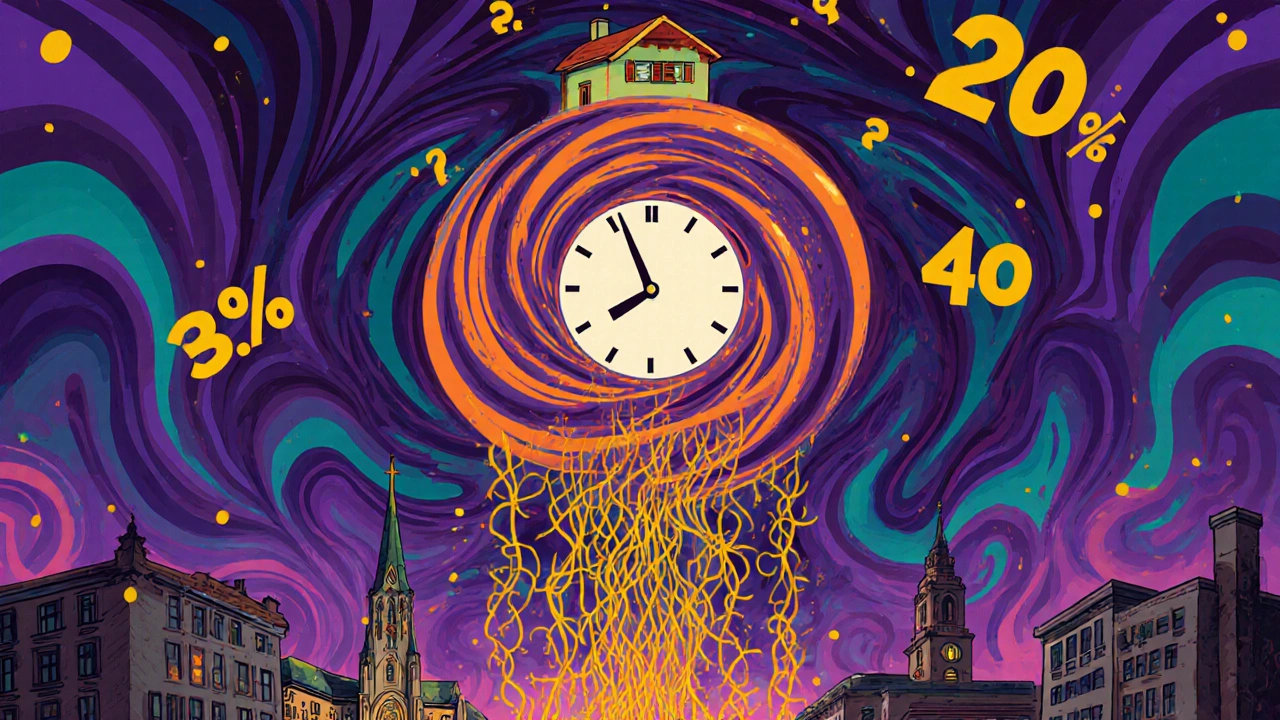

Warum die Restlaufzeit alles bestimmt

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Haus mit einem Erbbaurecht, das noch 75 Jahre läuft. Alles gut. Aber was, wenn die Laufzeit nur noch 25 Jahre beträgt? Dann sinkt der Wert Ihres Hauses rapide. Banken weigern sich ab einer Restlaufzeit von unter 40 Jahren, Kredite zu vergeben. Die Deutsche Bank, Commerzbank und andere große Institute haben das festgelegt - und das ist kein Zufall.

Der Grund ist einfach: Wenn das Erbbaurecht ausläuft, geht das Haus automatisch an den Grundstückseigentümer über. Sie bekommen zwar eine Entschädigung - aber nur zwei Drittel des Verkehrswerts des Gebäudes, sofern es wertvoller geworden ist. Das ist nicht viel, besonders wenn Sie in den letzten Jahren viel in Renovierungen investiert haben.

Die Wertentwicklung ist nicht linear. Bei einer Restlaufzeit von 50 Jahren verliert das Erbbaurecht etwa 1-1,5 % pro Jahr an Wert. Bei 20 Jahren Restlaufzeit sinkt der Wert um bis zu 5 % pro Jahr. Das ist ein Unterschied wie zwischen einer leichten Abkühlung und einem plötzlichen Blackout. Experten wie Dr. Michael Schmid von MK Immowert haben das an Tausenden von Bewertungen nachgewiesen. Ein Erbbaurecht mit nur noch 10 Jahren Laufzeit ist oft nur noch ein Viertel so wertvoll wie zu Beginn.

Wie berechnen Sie den Erbbauzins?

Der Erbbauzins ist die jährliche Zahlung, die Sie an den Grundstückseigentümer leisten. Er wird meist als Prozentsatz des Bodenwertes berechnet. Aktuell liegt der Marktzins zwischen 3,5 % und 4,5 %. In München, wo der Bodenwert bei 300.000 Euro liegen kann, bedeutet das einen jährlichen Zins von 10.500 bis 13.500 Euro. In kleineren Städten oder bei günstigeren Lagen liegt er oft bei 5.000 bis 8.000 Euro.

Ein Beispiel: Sie erwerben ein Erbbaurecht mit einem Bodenwert von 250.000 Euro. Der vereinbarte Zins beträgt 3,8 %. Dann zahlen Sie 250.000 × 0,038 = 9.500 Euro pro Jahr. Das klingt viel - aber im Vergleich zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro für ein gleichwertiges Haus mit vollem Eigentum ist das eine deutliche Ersparnis beim Einstieg.

Wichtig: Viele alte Verträge haben einen festen Zins. Neue Verträge, besonders seit 2024, enthalten oft eine Inflationsklausel. Die Deutsche Grundbesitzervereinigung hat einen Mustervertrag veröffentlicht, der eine jährliche Anpassung des Zinses an die Inflation vorsieht. Das kann langfristig teuer werden. Wenn die Inflation bei 3 % bleibt und der Zins mitläuft, zahlen Sie in 20 Jahren doppelt so viel wie heute.

Wie wird ein Erbbaurecht tatsächlich bewertet?

Die offizielle Methode ist das Sachwertverfahren, wie es in der Wertermittlungsrichtlinie (WertR) 2023 festgelegt ist. Sie berechnen nicht den Gesamtwert des Hauses, sondern nur den Teil, der durch das Erbbaurecht abgedeckt ist.

So geht’s:

- Berechnen Sie den Herstellungswert des Gebäudes - also, was es heute kosten würde, es neu zu bauen. Angenommen: 150.000 Euro.

- Ermitteln Sie die Restnutzungsdauer des Gebäudes - also, wie lange es noch technisch nutzbar ist. Typisch sind 80-100 Jahre.

- Bestimmen Sie die Restlaufzeit des Erbbaurechts - sagen wir: 30 Jahre.

- Rechnen Sie: (Restlaufzeit / Restnutzungsdauer) × Herstellungswert × 2/3

Beispiel: (30 / 80) × 150.000 × 2/3 = 37.500 Euro.

Das ist der Wert Ihres Erbbaurechts. Der Grundstückseigentümer hat zwar den Boden, aber Sie haben nur noch ein Recht, das in 30 Jahren endet - und dafür bekommen Sie bei Vertragsende nur 37.500 Euro Entschädigung. Selbst wenn Ihr Haus heute 250.000 Euro wert wäre, zählt für die Bewertung nur dieser Teil.

Warum Finanzierung bei kurzer Restlaufzeit fast unmöglich ist

Wenn Sie ein Erbbaurecht mit nur noch 22 Jahren Laufzeit kaufen, wie es ein Nutzer in Berlin-Mitte 2023 tat, dann ist die Finanzierung fast ausgeschlossen. 87 % der Banken verlangen eine Mindestlaufzeit von 40 Jahren. Warum? Weil sie das Risiko nicht tragen wollen.

Ein Kredit mit 30 Jahren Laufzeit bei einem Erbbaurecht mit 22 Jahren Restlaufzeit ist ein Widerspruch. Die Bank würde nach 22 Jahren ihr Geld verlieren, wenn das Haus an den Grundstückseigentümer fällt. Selbst wenn Sie 20 % Eigenkapital mitbringen - das reicht nicht. Die Bank sieht nur ein ablaufendes Recht, kein sicheres Sicherungsobjekt.

Ein Nutzer auf Hausfrage.de berichtet, dass er 2019 ein Erbbaurecht mit 75-jähriger Laufzeit gekauft hat. Heute, nach 6 Jahren, hat er noch 69 Jahre - und bekam problemlos einen Kredit. Ein anderer Nutzer, der ein 22-Jahres-Erbbaurecht kaufte, wurde von drei Banken abgelehnt. Der Unterschied? Nur die Restlaufzeit.

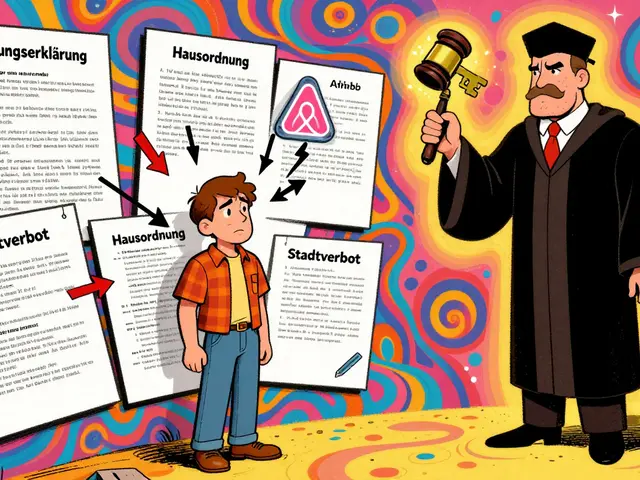

Was Sie beim Kauf beachten müssen

- Prüfen Sie die Restlaufzeit im Grundbuch. Nicht nur im Vertrag - im Grundbuch steht es offiziell.

- Lesen Sie die Entschädigungsregelung. 75 % Entschädigung kommt nur in 12 % der Verträge vor. Meist sind es nur 66,7 %.

- Prüfen Sie die Zinsanpassung. Steigt der Erbbauzins mit der Inflation? Dann rechnen Sie mit höheren Kosten in 10-15 Jahren.

- Prüfen Sie die Zustimmungspflicht. Wenn Sie das Haus verkaufen wollen, brauchen Sie die Zustimmung des Grundstückseigentümers. Die kann verweigert werden.

- Vermeiden Sie Erbbaurechte mit weniger als 40 Jahren Restlaufzeit. Selbst wenn der Preis günstig ist - die spätere Veräußerung wird schwer.

Die Zukunft von Erbbaurechten: Was sich ändern wird

Die Nachfrage steigt. Im Jahr 2023 wurden bundesweit über 12.500 neue Erbbaurechte vergeben - ein Anstieg von fast 20 % gegenüber 2022. Kommunen nutzen es als Instrument für bezahlbaren Wohnraum. Frankfurt, Berlin und München vergeben immer mehr Erbbaurechte mit 75-99 Jahren Laufzeit.

Die Bundesregierung erwägt sogar eine gesetzliche Verlängerungsoption, damit Erbbaurechte auch bei kürzerer Laufzeit noch finanzierbar bleiben. Das könnte sich ändern - aber nicht bald. Bis dahin gilt: Je länger die Laufzeit, desto besser.

Experten wie Prof. Dr. Thomas Rau vom ifo Institut prognostizieren, dass der Anteil von Erbbaurechten am Wohnungsmarkt bis 2030 auf 3,5 % steigen wird. Aber nur, wenn die Verträge transparent und langfristig sicher sind. Wer heute ein Erbbaurecht mit 30 Jahren Laufzeit kauft, riskiert, in 15 Jahren nicht mehr verkaufen zu können.

Was tun, wenn Ihre Restlaufzeit kurz wird?

Wenn Sie bereits ein Erbbaurecht mit unter 40 Jahren Laufzeit haben, gibt es wenig Spielraum. Sie können:

- Das Haus verkaufen - aber nur an einen Cash-Käufer, der kein Kredit braucht.

- Den Erbbauzins verhandeln - manchmal ist eine einmalige Abfindung möglich, wenn der Grundstückseigentümer das Recht verlängern will.

- Die Verlängerung anstreben - aber das ist teuer und nicht garantiert.

Die wichtigste Regel: Planen Sie früh. Wenn Sie noch 50 Jahre Laufzeit haben, ist die Zeit reif, über eine Verlängerung nachzudenken. Wenn Sie nur noch 20 Jahre haben, ist es fast zu spät.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

| Parameter | Typischer Wert | Wirkung |

|---|---|---|

| Mindestrestlaufzeit für Finanzierung | 40 Jahre | Banken verweigern Kredit darunter |

| Durchschnittliche Laufzeit neuer Verträge | 75 Jahre | Standard für neue Projekte |

| Erbbauzins (aktuell) | 3,5-4,5 % des Bodenwertes | Je höher, desto teurer |

| Entschädigung bei Vertragsende | 2/3 des Verkehrswerts | Meistens, nicht immer |

| Wertverlust pro Jahr (bei 20 Jahren Restlaufzeit) | bis zu 5 % | Exponentiell, nicht linear |

| Wertfaktor bei 10 Jahren Restlaufzeit | 0,23 | Nur 23 % des Originalwerts |

Ist ein Erbbaurecht mit 50 Jahren Restlaufzeit noch eine gute Investition?

Ja, aber nur, wenn Sie das Haus langfristig selbst nutzen und nicht verkaufen wollen. Bei 50 Jahren Restlaufzeit ist die Finanzierung noch möglich, der Wertverlust liegt bei etwa 1,2 % pro Jahr. Sie können das Haus bewohnen, renovieren und vererben. Aber der Wiederverkauf wird schwieriger, sobald die Laufzeit unter 40 Jahre fällt. Planen Sie frühzeitig, ob Sie die Laufzeit verlängern wollen.

Kann ich ein Erbbaurecht vererben?

Ja, Erbbaurechte sind vererbbar - aber nur unter den gleichen Bedingungen wie beim Erwerb. Der Erbe muss den Erbbauzins weiterzahlen und die Vertragsbedingungen einhalten. Wenn der Vertrag eine Zustimmungspflicht enthält, muss der Erbe die Genehmigung des Grundstückseigentümers einholen. Das ist oft ein formeller Prozess, aber möglich.

Was passiert, wenn der Erbbauzins nicht mehr bezahlt werden kann?

Wenn Sie den Erbbauzins nicht zahlen, kann der Grundstückseigentümer das Erbbaurecht kündigen. Das ist kein normales Mietverhältnis - es ist ein Grundstückrecht. Die Kündigung führt zum Heimfall: Das Haus geht an den Eigentümer, und Sie bekommen nur die gesetzliche Entschädigung. Es gibt keine Räumungsklage wie bei Mietern - das Recht erlischt einfach. Bleiben Sie immer pünktlich mit den Zahlungen.

Kann ich das Haus umbauen oder erweitern?

Ja, aber nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers. Die meisten Verträge schreiben vor, dass jede bauliche Veränderung genehmigt werden muss. Das gilt für Anbauten, Dachgeschossausbau oder sogar Fenstertausch in einigen Fällen. Ohne Genehmigung riskieren Sie, dass der Grundstückseigentümer die Entschädigung bei Vertragsende reduziert oder sogar eine Rückbaupflicht verlangt.

Warum sind Erbbaurechte in Bayern und Berlin besonders verbreitet?

Weil dort der Boden besonders teuer ist. In München oder Berlin kann der Bodenanteil 60 % des Gesamtwerts ausmachen. Kommunen nutzen Erbbaurechte, um den Boden nicht zu verkaufen, aber trotzdem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Kirchen und Stiftungen nutzen es, um langfristige Einkünfte zu sichern. Deshalb ist der Anteil von Erbbaurechten in diesen Regionen deutlich höher als im ländlichen Raum.

Kommentare

Jens Sonnenburg November 17, 2025

Ich hab vor drei Jahren ein Erbbaurecht mit 68 Jahren Laufzeit gekauft – und bis heute kein Problem mit der Bank. Der Zins liegt bei 4,1 %, aber der Bodenwert war niedrig, weil die Lage nicht top ist. Wichtig ist: Nicht nur die Restlaufzeit prüfen, sondern auch den Vertrag auf Inflationsklauseln und Zustimmungspflichten. Einige Kommunen verlangen heute sogar eine schriftliche Genehmigung für neue Fenster. Das ist kein Scherz.

Die 40-Jahre-Grenze ist zwar bankenintern festgelegt, aber nicht gesetzlich. Wer Cash hat, kann auch bei 20 Jahren noch kaufen. Nur: Wer später verkaufen will, hat ein Problem. Ich hab meinen Vertrag jetzt mit einem Notar nochmal checken lassen – lohnt sich.

Und ja, die Entschädigung von 2/3 ist in fast allen Verträgen so, aber ich hab einen gefunden, der 75 % bot. Der war aber auch 15 % teurer beim Einstieg. Kalkulieren Sie das langfristig – nicht nur den Monatsbeitrag.

john penninckx November 19, 2025

Oh wow, endlich mal jemand, der nicht nur von der Restlaufzeit schwafelt. Ich hab ein Erbbaurecht mit 18 Jahren – und ich liebe es. Keine Hypothek, keine Bank, keine Stress-Checklisten. Ich hab’s für 120.000 Euro gekauft, das Haus ist 300.000 wert. Wenn’s ausläuft? Na und. Ich bin dann 72, hab genug Geld gespart und zieh in eine WG mit jungen Leuten. Die Welt dreht sich weiter, und die Banken? Die haben immer noch Angst vor Zinsen.

Wieso sollte man sich an so ein System binden, das einem nach 50 Jahren das Haus wegnehmen will? Ich nenn’s: Modernes Leibeigentum. Aber mit WiFi.

Traudel Wilhelm November 21, 2025

Es ist erschreckend, wie wenig Menschen die rechtliche Grundlage des Erbbaurechts wirklich verstehen. Die Wertermittlungsrichtlinie 2023 ist kein Vorschlag – sie ist bindend. Und wer den Sachwertansatz mit der Formel (Restlaufzeit / Restnutzungsdauer) × Herstellungswert × 2/3 nicht korrekt anwendet, begibt sich in eine rechtliche Grauzone.

Die 5 %-ige jährliche Wertminderung bei 20 Jahren Restlaufzeit ist nicht nur eine Faustregel – sie ist empirisch belegt durch die Gutachten des ifo-Instituts aus dem Jahr 2024. Wer hier mit „ich hab’s doch so gesehen“ argumentiert, zeigt lediglich seine mangelnde Fachkompetenz.

Und bitte: Keine Redewendungen wie „das ist fast zu spät“. Das ist kein Märchenbuch. Es ist Immobilienrecht. Präzise formulieren, oder schweigen.

Faisal YOUSAF November 22, 2025

Interessante Analyse – aber man sollte den Kontext nicht ausblenden: Erbbaurechte sind ein Instrument der sozialen Stadtentwicklung, kein reines Finanzprodukt. In Berlin-Mitte oder Frankfurt-Sachsenhausen sind sie oft die einzige Möglichkeit, dass junge Familien überhaupt in die Stadt kommen.

Die Banken haben natürlich ein Risikomanagement – aber die Kommunen haben ein Mandat: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Dialektik. Wer nur auf den Verkehrswert schaut, verkennt die gesellschaftliche Funktion.

Die Inflationsklausel ist ein Problem – ja. Aber sie ist auch ein Anreiz für den Erbbaurechtsgeber, das Grundstück zu pflegen. Wenn er 50 Jahre lang 3,5 % kriegt, hat er keinen Grund, in Infrastruktur zu investieren. Die Anpassung sichert langfristige Qualität.

Und nein: Ein Erbbaurecht mit 50 Jahren ist nicht „nur für Selbstnutzer“. Es ist ein langfristiges, aber stabiles Asset – wenn man die Exit-Strategie kennt. Verlängerungsoptionen, Erbbaurechtsfonds, Stadtentwicklungsverträge – das sind die nächsten Schritte. Wer nur die Zahlen sieht, sieht nicht das System.