Was ist die Wärmeschutzverordnung heute noch? Und warum ist sie nicht mehr die richtige Ansprache

Die Wärmeschutzverordnung (WSchV) existiert heute nicht mehr - zumindest nicht unter diesem Namen. Sie wurde 1977 eingeführt, um den Energieverbrauch nach der Ölkrise zu senken. Doch seit November 2020 gilt das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es hat die alte Wärmeschutzverordnung, die EnEV und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in einem einzigen Gesetz zusammengefasst. Wenn jemand heute von Wärmeschutzverordnung spricht, meint er meist das GEG. Es ist die aktuelle Rechtsgrundlage, die bestimmt, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss - egal ob neu gebaut oder saniert.

Neubau: Was das GEG heute verlangt

Ein Neubau heute muss strengsten Regeln folgen. Der zentrale Maßstab ist der Primärenergiebedarf, gemessen in kWh pro Quadratmeter und Jahr. Für ein typisches Einfamilienhaus liegt dieser bei durchschnittlich 55 kWh/m²a. Das entspricht etwa einem KfW-Effizienzhaus 55. Die Anforderungen an einzelne Bauteile sind genau definiert: Außenwände dürfen einen U-Wert von maximal 0,24 W/m²K nicht überschreiten. Fenster müssen einen Wert von 1,3 W/m²K oder besser haben. Das bedeutet: Dämmung von mindestens 20 bis 25 Zentimetern, dreifach verglaste Fenster und eine nahezu luftdichte Hülle.

Das ist technisch machbar - und wird auch so gebaut. Die meisten Fertighausunternehmen liefern heute standardmäßig Gebäude, die diese Werte erreichen. Die größte Herausforderung ist nicht die Dämmung, sondern die Integration von erneuerbaren Energien. Fast die Hälfte der Neubauten (51 %) müssen heute Solarthermie oder Wärmepumpen einbauen, um die Vorgaben zu erfüllen. Das erhöht die Kosten auf 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Altbau: Warum die gleichen Regeln nicht funktionieren

Ein Haus aus den 1950ern oder 1970ern hat keine glatte, luftdichte Hülle. Es hat dicke Ziegelwände, alte Fenster, ungedämmte Dachböden. Wenn man hier die gleichen U-Werte wie beim Neubau verlangen würde, müsste man die Fassade um 30 Zentimeter dicken Dämmstoff verkleiden - und damit die historische Architektur zerstören. Das ist bei vielen Gebäuden nicht erlaubt, besonders wenn sie unter Denkmalschutz stehen.

Das GEG erkennt das an. Seit 2022 gibt es spezielle Ausnahmen für denkmalgeschützte Gebäude. Sie müssen nicht alle Bauteile auf Neubaustandard bringen. Stattdessen gilt: schrittweise Sanierung. Zuerst das Dach, dann die Fenster, dann die Außenwände. Der Primärenergiebedarf nach Sanierung liegt bei durchschnittlich 85 kWh/m²a - deutlich höher als beim Neubau, aber realistisch für alte Bausubstanz.

U-Werte im Vergleich: Was wirklich zählt

Die Zahlen klingen kompliziert, aber sie sind entscheidend. Hier ist, was heute wirklich gilt:

| Bauteil | Neubau (GEG) | Sanierung (GEG) |

|---|---|---|

| Außenwand | ≤ 0,24 W/m²K | ≤ 0,30 W/m²K (realistisch) |

| Fenster | ≤ 1,3 W/m²K | ≤ 1,5 W/m²K (bei Erhaltung der Originalfenster) |

| Dach / oberste Geschossdecke | ≤ 0,24 W/m²K | ≤ 0,28 W/m²K |

| Wände gegen Erdreich | ≤ 0,30 W/m²K | ≤ 0,40 W/m²K |

Der Unterschied ist klar: Bei Sanierungen geht es nicht um Perfektion, sondern um Verbesserung. Ein Altbau, der von 194 kWh/m²a auf 48 kWh/m²a Heizwärmebedarf reduziert wurde, hat bereits einen enormen Fortschritt gemacht - auch wenn er nicht den Neubaustandard erreicht.

Ökologische Bilanz: Warum Sanierung oft besser ist als Neubau

Ein neues Haus braucht Beton, Stahl, Holz, Dämmstoffe - all das hat eine CO2-Bilanz. Diese sogenannten grauen Emissionen entstehen schon vor dem ersten Heiztag. Eine Studie des Wuppertal Instituts zeigt: Eine energetische Sanierung verursacht nur etwa die Hälfte der CO2-Emissionen eines Neubaus. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bestätigt: Sanierungen sind im Durchschnitt 2,4-mal klimafreundlicher als Neubauten mit gleicher Wohnfläche.

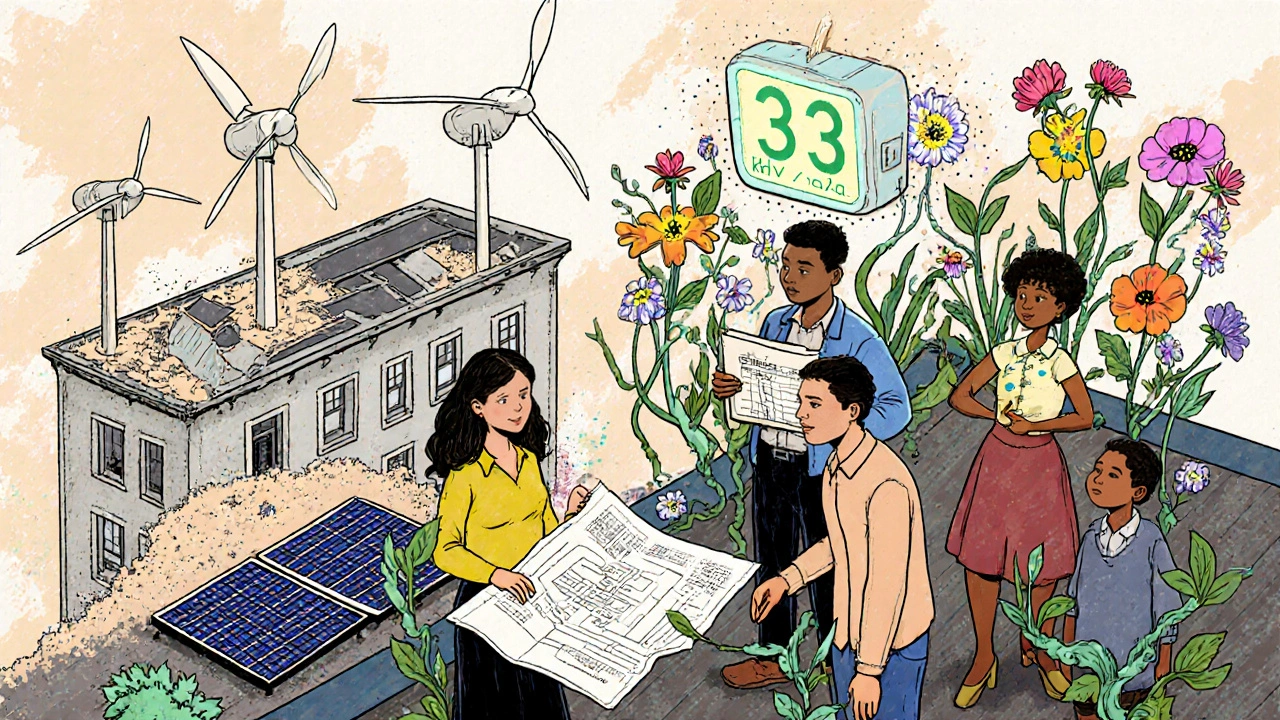

Das ist kein Nebeneffekt - das ist der Kern. Wer wirklich Klimaschutz will, sollte nicht jedes alte Haus abreißen, sondern sanieren. Ein Haus aus 1927, das 2006 saniert wurde, senkte seinen Primärenergiebedarf von 313 auf 33 kWh/m²a. Das ist besser als viele Neubauten aus den 2000ern. Und es hat den historischen Charakter bewahrt.

Praktische Hürden: Was wirklich schiefgeht

Sanieren ist nicht einfach. Die größten Probleme sind nicht die Technik, sondern die Umsetzung. 58 % der Sanierungsprojekte kämpfen mit der Integration von Dämmstoffen in alte Fassaden - besonders bei Putz oder Klinker. 42 % haben Probleme mit der Lüftung: Wenn man die Fenster dicht macht, muss man eine mechanische Lüftungsanlage einbauen - sonst entsteht Schimmel. Und bei Mehrfamilienhäusern: 37 % der Projekte scheitern, weil nicht alle Eigentümer einig sind.

Neubauten haben andere Probleme: 63 % der Entwickler kämpfen mit den verschärften U-Werten. Die Dämmstoffe werden teurer, die Planung komplexer. Und 51 % müssen zusätzlich eine Wärmepumpe oder Solaranlage einbauen - oft ohne genug Platz auf dem Dach.

Förderung: Wer was bekommt

Der Staat zahlt für Sanierungen mehr als für Neubauten. Im Jahr 2022 lag die Förderquote für Sanierungen bei 42 %, für Neubauten nur bei 28 %. Die KfW bietet bis zu 15 % höhere Zuschüsse, wenn die Sanierung in mehreren Phasen erfolgt - also nicht alles auf einmal. Das ist klug: Wer erst das Dach dämmt, dann die Fenster und später die Wände, spart Geld und vermeidet Überforderung.

Die BAFA fördert auch Einzelmaßnahmen: Ein neues Fenster, eine Wärmepumpe, eine Solaranlage - alles mit Zuschüssen von 20 bis 30 %. Wichtig: Die Förderung ist nicht an den Neubaustandard gekoppelt. Sie zahlt für Verbesserung - nicht für Perfektion.

Was kommt 2030? Und warum Sie jetzt handeln sollten

Die Anforderungen werden weiter steigen. Bis 2030 sollen sie um 25 bis 30 % verschärft werden. Aber: Für Altbauten wird es nie den gleichen Standard geben wie für Neubauten. Die Zukunft liegt in CO2-Grenzwerten - nicht in U-Werten. Ab 2025 wird ein Gebäude nicht mehr nach Dämmstärke, sondern nach dem CO2-Ausstoß bewertet. Das macht Sanierungen noch attraktiver: Wer alte Fenster behält, aber eine Wärmepumpe einbaut, kann die CO2-Bilanz stark verbessern - ohne die Fassade zu verändern.

Die Technik hilft auch: Neue Software des Fraunhofer IBP kann jetzt vorhersagen, wie sich eine Sanierung auf den Energiebedarf auswirkt - mit genauen Daten zur Bausubstanz, zur Sonneneinstrahlung und zur Nutzung. Das macht Planung sicherer.

Was Sie jetzt tun können

- Wenn Sie sanieren: Beginnen Sie mit dem Dach - es ist der größte Wärmeverlustpunkt.

- Wenn Sie Fenster tauschen: Wählen Sie dreifach verglaste Modelle mit U-Wert unter 1,3 - auch wenn Sie nicht den vollen Neubaustandard erreichen.

- Wenn Sie ein neues Haus bauen: Planen Sie die Wärmepumpe von Anfang an ein - es ist heute Pflicht.

- Wenn Sie ein Denkmal haben: Suchen Sie einen Energieberater, der mit Denkmalschutz vertraut ist. Nicht jeder kann das.

- Prüfen Sie Fördermittel: BAFA und KfW zahlen oft mehr als Sie denken - aber nur, wenn Sie die Anträge rechtzeitig stellen.

Die Wahrheit: Es geht nicht um Perfektion - sondern um Fortschritt

Die alte Wärmeschutzverordnung war ein Anfang. Das GEG ist eine Weiterentwicklung. Aber es hat einen entscheidenden Vorteil: Es unterscheidet zwischen Altbau und Neubau. Es erkennt, dass ein Haus aus 1920 nicht mit einem Haus aus 2025 vergleichbar ist. Wer heute noch sagt, ein Altbau müsse den Neubaustandard erreichen, versteht nichts von Energiesanierung. Es geht nicht darum, alles gleich zu machen. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was da ist - und das ist oft mehr, als man denkt.

Kommentare

Alexander Lex Oktober 31, 2025

Ich hab letztes Jahr mein Haus aus den 80ern saniert – Dach, Fenster, Wände. Hatte echt Angst, dass es zu teuer wird. Aber mit den KfW-Förderungen und der schrittweisen Vorgehensweise? Kein Problem. Jetzt heize ich mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und zahle halb so viel wie vorher. Wer sagt, Altbau geht nicht? Der hat nie probiert.

Joshua Halloran November 1, 2025

It is, perhaps, worth noting that the regulatory distinction between new builds and existing structures is not merely pragmatic-it is, in fact, a necessary acknowledgment of the embedded carbon and cultural value inherent in older constructions. To equate the two is to misunderstand the fundamental ethos of sustainable architecture.

Lucas Schmidt November 3, 2025

Oh, natürlich. Die Wärmeschutzverordnung ist tot. Lang lebe das GEG. Und wer jetzt noch sagt, Dämmung sei wichtig, ist ein Opfer der Energiewende-Propaganda. Ich hab mal in einem alten Bauernhaus gewohnt – kein Dämmstoff, keine Lüftung, nur ein Holzofen. Und wissen Sie was? Ich hab nie krank gewesen. Die Natur kennt keine U-Werte. Die Regierung hingegen schon. Und die will uns alle in Plastik-Isolierkapseln stecken.

PS: Wer hat eigentlich entschieden, dass 0,24 W/m²K der neue Gott ist? Ich hab da mal was von Freiheit gehört...

Christian Kliebe November 4, 2025

WOW. Endlich mal jemand, der nicht nur Zahlen runterbetet, sondern die Wahrheit sagt: Es geht nicht um Perfektion – es geht um PROGRESS! 🙌

Ich hab vor drei Jahren meinen 1920er-Klinkerbau mit Originalfenstern saniert – nur das Dach und die Wand zum Erdreich gedämmt, plus eine Wärmepumpe. Der Energiebedarf ist von 210 auf 42 kWh/m²a gesackt – und das Haus sieht immer noch aus wie aus einem Postkartenmotiv! 😍

Die Leute, die sagen, man müsse alles abreißen? Die haben keine Ahnung von Liebe zum Bauwerk. Sanieren ist kein Kompromiss – es ist eine Revolution mit Herz! 💚

Und wer jetzt noch meint, Solarthermie sei teuer: Ich hab die Förderung im ersten Anlauf gekriegt – kein Stress, nur ein Formular, ein paar Fotos, und plötzlich war da Geld – wie aus dem Nichts! 🚀

Lasst euch nicht von den Nörglern runterziehen. Jeder Schritt zählt. Selbst wenn es nur ein neues Fenster ist. Jedes Fenster ist ein Sieg. Jede Dämmung ein Akt der Hoffnung. Und jeder, der sanieren tut? Der ist ein Held. 🏆

Kristine Haynes November 4, 2025

Sanierung ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich klüger als Neubau – das ist unbestritten.