Warum Feuchteschutz im Haus nicht optional ist

Im Winter zieht warme, feuchte Luft aus der Wohnung durch Wände und Dächer - und wenn sie auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert sie. Das Ergebnis? Nasse Dämmung, faulendes Holz und Schimmel an den Wänden. Kein Wunder, dass fast 80 % aller Dachschäden auf falsch installierte Dampfbremsen oder Dampfsperren zurückgehen, wie die Deutsche Energie-Agentur (dena) in ihrem Leitfaden 2022 feststellte. Die Lösung? Nicht einfach irgendeine Folie anbringen, sondern die richtige Art für Ihre Konstruktion wählen - und sie absolut luftdicht verlegen.

Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?

Es geht nicht um Marketing, sondern um Zahlen: den sd-Wert. Das ist die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke. Ein Maß dafür, wie gut ein Material Wasserdampf blockiert.

- Eine Dampfsperre hat einen sd-Wert von mindestens 1.500 Metern. Sie ist praktisch undurchlässig - wie eine Plastikfolie, die jeglichen Dampf stoppt.

- Eine Dampfbremse liegt zwischen 0,5 und 1.500 Metern. Sie lässt etwas Dampf durch - aber kontrolliert. Das ist der entscheidende Vorteil.

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihre Wand ist nach dem Bau noch feucht. Wenn Sie eine Dampfsperre drauflegen, bleibt die Feuchtigkeit eingeschlossen. Monate später fängt das Holz an zu schimmeln. Eine Dampfbremse hingegen lässt die Baufeuchte langsam entweichen - und verhindert Schäden.

Warum Dampfsperren heute fast überflüssig sind

Früher wurden Dampfsperren oft in Dächern und Außenwänden verwendet. Heute sind sie riskant. Warum? Weil sie perfekt sein müssen. Ein einziger Riss, ein unverklebter Anschluss an eine Steckdose, ein kleiner Loch in der Folie - und schon dringt Feuchtigkeit ein, bleibt stecken und zerstört die Konstruktion von innen.

Ein Fall aus der Praxis: Ein Haus in Bayern wurde 2022 mit einer klassischen Dampfsperre gedämmt. Der Handwerker vergaß, die Folie an den Fensterrahmen luftdicht abzudichten. Zwei Jahre später: Schimmel unter der Dachdeckung, faulende Holzsparren. Die Reparatur kostete 22.000 Euro. Das ist kein Einzelfall.

Die Industrie hat das erkannt. Der Marktanteil von traditionellen Dampfsperren ist seit 2020 um 3,2 % pro Jahr gesunken. Heute machen sie nur noch 10 % der Verkäufe aus.

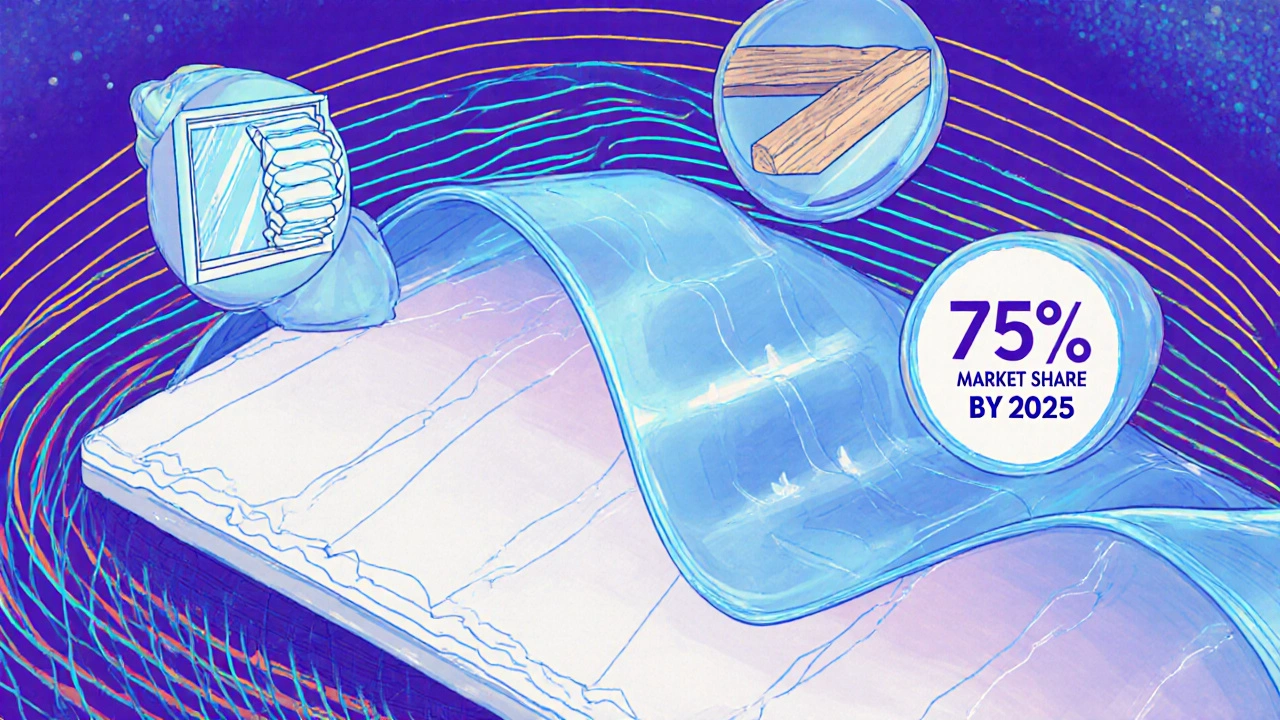

Die neue Standardlösung: Feuchtevariable Dampfbremsen

Die Zukunft heißt: intelligent. Feuchtevariable Dampfbremsen passen sich an. Im Winter, wenn die Luft in der Wohnung trocken ist, verhalten sie sich wie eine Dampfsperre - sd-Wert bis zu 1.500 Meter. Sie halten den Dampf zurück, bevor er in die kalte Dämmung gelangt.

Im Sommer, wenn es draußen feucht ist und die Innentemperatur sinkt, werden sie diffusionsoffener. Der sd-Wert fällt auf 50-100 Meter. Jetzt kann eventuell eingedrungene Feuchtigkeit wieder abtrocknen - ohne Schimmel.

Hersteller wie Rockwool mit „Safe Plus“ oder pro clima mit „Intello“ haben diese Technik auf den Markt gebracht. Sie sind die erste Wahl für Holzbau, Neubauten und Sanierungen. Der Marktanteil liegt bereits bei 62 % - und soll bis 2025 auf 75 % steigen. Warum? Weil sie nicht perfekt installiert werden müssen. Kleine Fehler? Kein Problem. Sie kompensieren sie selbst.

Wo genau kommt die Dampfbremse hin?

Die Regel ist einfach: Immer auf der warmen Seite der Dämmung. Das heißt: raumseitig. Nicht zwischen Dämmung und Dachdeckung. Nicht auf der Außenseite.

Beispiel Dach:

- Zuerst kommt die Dachdeckung (Ziegel, Metall).

- Dann die Unterspannbahn (wetterfest, aber diffusionsoffen).

- Dann die Dämmung (Mineralwolle, Holzfaser).

- Dann die Dampfbremse - direkt auf die Dämmung, raumseitig.

- Zum Schluss die Innenausstattung (Gipskarton, Holzpaneel).

Bei Innendämmung? Gleiches Prinzip: Die Dampfbremse liegt zwischen der bestehenden Wand und der neuen Dämmung - nie dahinter.

Falsch platziert? Dann wird die Dampfbremse zur Falle. Sie sperrt Feuchtigkeit ein - statt sie abzuhalten.

Wie wird’s richtig montiert?

Es reicht nicht, die Folie einfach zu verlegen. Sie muss luftdicht sein - wie ein Luftballon, der nicht entweicht.

So geht’s:

- Alle Bahnen überlappen mindestens 10 cm - besser 15 cm.

- Verkleben Sie die Nähte mit speziellem Dampfbremse-Klebeband - nicht mit gewöhnlichem Klebeband.

- Anschlüsse an Fenster, Rohre, Steckdosen und Lichtschalter müssen mit Dichtungsmasse und Folienbändern abgedichtet werden - keine Ausnahmen.

- Vermeiden Sie Risse. Keine Nägel oder Schrauben durch die Folie stecken - nur mit speziellen Dichtungsringen.

- Prüfen Sie nach der Montage mit einem Rauchstift oder Blasebalg: Wo Luft entweicht, ist auch Dampf unterwegs.

Ein häufiger Fehler: Handwerker legen die Dampfbremse auf, bevor die Baufeuchte der Wände oder Dächer abgetrocknet ist. Das ist wie ein Deckel auf einen nassen Topf - die Feuchtigkeit bleibt drin. Warten Sie mindestens 4-6 Wochen nach dem Mauerbau oder der Dachsanierung, bevor Sie die Folie anbringen.

Was ist mit Lüften? Brauche ich noch eine mechanische Belüftung?

Ja. Eine Dampfbremse ist kein Ersatz für Lüften. Sie reduziert den Dampfstrom - aber nicht den gesamten Feuchtigkeitseintrag.

Wenn Sie jeden Tag duschen, kochen, waschen oder Zimmerpflanzen haben, entsteht täglich bis zu 10 Liter Wasserdampf in Ihrer Wohnung. Die Dampfbremse hält das meiste zurück - aber nicht alles.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) und die EnBW betonen: Regelmäßiges Stoßlüften ist Pflicht. Mindestens zweimal täglich 5-10 Minuten alle Fenster weit öffnen. In Badezimmern und Küchen: Lüften, lüften, lüften. Keine Dampfsperre hält Schimmel auf, wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 60 % liegt.

Was passiert, wenn ich alles falsch mache?

Die Folgen sind teuer und gefährlich:

- Schimmel an Wänden, unter Dachziegeln, hinter Möbeln - besonders in Ecken und an Fensterlaibungen.

- Wärmeverlust: Nasse Dämmung verliert bis zu 50 % ihrer Isolierwirkung. Ihre Heizkosten steigen.

- Holzfaulnis: Sparren, Dachbalken, Holzdecken - wenn sie jahrelang feucht bleiben, beginnen Pilze zu wachsen. Das ist ein tragischer Strukturdefekt.

- Wertverlust: Ein Haus mit Schimmelproblemen verliert bis zu 30 % seines Wertes. Versicherungen zahlen oft nicht.

Und das Schlimmste: Die Schäden sind oft erst nach 3-5 Jahren sichtbar. Bis dahin haben Sie schon gezahlt - für die Dämmung, für die Dampfbremse, für die Arbeit. Und jetzt müssen Sie alles aufreißen.

Was tun, wenn Schimmel schon da ist?

Erst mal: Nicht abwischen. Nicht mit Essig oder Bleichmittel. Das ist nur kosmetisch - die Ursache bleibt.

Wenn Sie Schimmel sehen, holen Sie einen Sachverständigen. Der prüft:

- Wo genau entsteht die Feuchtigkeit?

- Welche Schicht ist fehlerhaft?

- Wie viel Feuchtigkeit ist in der Konstruktion eingelagert?

Meistens muss die Dampfbremse entfernt, die Dämmung getrocknet und neu verlegt werden. Das ist teuer - aber besser als ein Einsturz.

Die 3 wichtigsten Regeln für den Feuchteschutz

- Wählen Sie eine feuchtevariable Dampfbremse - nicht eine Dampfsperre, es sei denn, Sie haben einen speziellen Grund und wissen genau, was Sie tun.

- Verlegen Sie sie luftdicht auf der warmen Seite der Dämmung - immer raumseitig.

- Lüften Sie regelmäßig - kein Material ersetzt Luftaustausch.

Was kommt als Nächstes?

Die nächste Entwicklung: Dampfbremsen, die in die Dachunterspannbahnen integriert sind. Die Fachwelt nennt das „intelligente Dachhaut“. Sie kombinieren Wetter- und Feuchteschutz in einer Schicht - weniger Bauteile, weniger Fehlerquellen.

Bis 2025 wird das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen voraussichtlich feuchtevariable Systeme in der EnEV 2025 explizit empfehlen - vielleicht sogar vorschreiben. Wer jetzt auf Dampfsperren setzt, baut in die Vergangenheit. Wer auf intelligente Dampfbremsen setzt, baut für die Zukunft.